私たちの生活は、医薬や有機電子材料、繊維など機能を持った有機化合物に支えられています。本専攻では、小分子から巨大分子(高分子・超分子)まで全ての有機化合物の物性・合成と応用に関する高度な専門知識が身につきます。広範な分野の世界最先端研究を通して、社会で活躍できる研究者を育成します。

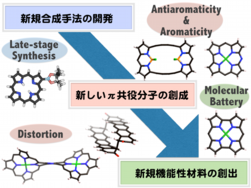

【忍久保 洋 教授 ・ 福井 識人 准教授・髙野 秀明 助教 】

π共役系有機分子は多彩な光・電子的機能をもっており、有機ELや有機半導体など次世代を担う材料として期待される。本研究室では遷移金属触媒反応などの最新の有機合成手法を駆使して、斬新で美しい構造をもった新規機能性有機分子を創成しその性質を明らかにする研究を行っている。また、光エネルギーを捕集する遷移金属錯体を用いて人工光合成系の実現を目指す。

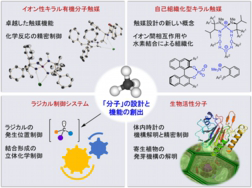

【大井 貴史 教授 (ITbM) ・武藤 慶 特任准教授・ 荒巻 吉孝 助教・中島 翼 助教・南 廣大 特任助教】

分子は、最も小さな機能単位として生命活動を司り、現代の社会生活を支えている。本研究室では、新しい分子を合理的に設計し精密な構造修飾を施すことで、 化学変換の根幹をなすイオン反応、ラジカル反応を高度に制御する触媒としての機能、生命現象の仕組みを解き明かすための鍵となる機能を創出し、理想的な物 質生産、さらには生体システムの理解と制御に資する合成化学研究を進めている。

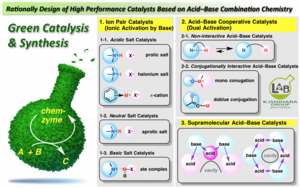

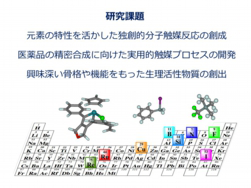

【石原 一彰 教授 ・ ウヤヌク・ムハメット(Muhammet Uyanik)准教授・大村 修平 助教 】

完全反応を目指して重要医薬品を高純度かつ低コストで大量供給できる合成プロセスが、医学・薬学・化学の世界で切実に求められています。当研究室では、周期表にある元素の特徴を活用して、どのような反応基質に対しても例外なく高い収率、高い選択性を与えるような、完全反応の実現を目指しています。現在は特に比較的安価な元素を中心とした酸塩基複合触媒を用いる不斉合成、立体、位置、官能基選択的反応および高分子合成、天然物合成に重点をおいて研究開発を行っています。

【高野 敦志 特任教授 ・ 野呂 篤史 講師】

高分子物質は複雑系の代表格で、固有の長さを持たないなど多様な構造と性質を示す。当研究室では、複雑性の中から構造・物性の一般法則を導くべく、その基盤としてまず究極のモデルポリマー創りに常に挑戦し続けている。特に2種類以上の異種高分子が分子・超分子を構成するときに自発的に創るメソスコピックスケールの周期構造に魅せられ、新しい分子の設計・階層構造の制御を目指している。具体的には、精密に分子構造の制御されたブロック、グラフト共重合体から形成される特徴的ミクロ相分離構造、超分子性相互作用を利用したブレンド、あるいはハイブリッドなどであり、これらから複合高分子の新しいモルフォロジー設計、材料設計の手法を提案している。

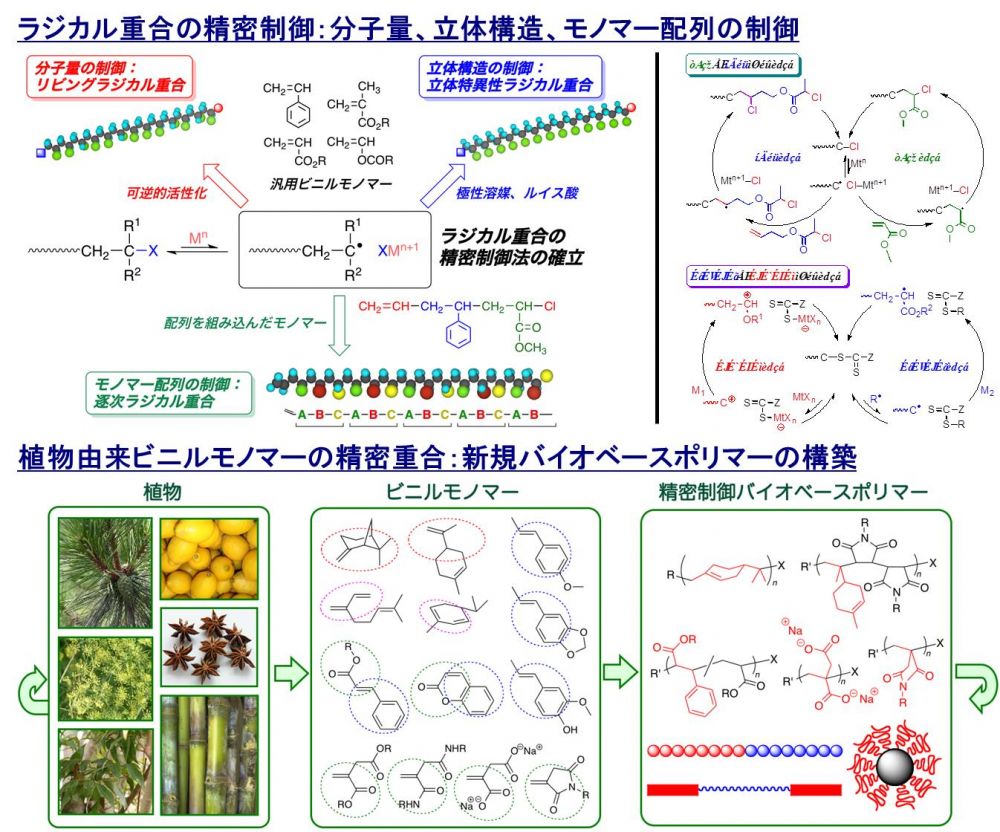

【上垣外 正己 教授・内山 峰人 講師・渡邉 大展 助教】

工業的にも重要なビニルモノマーのラジカル重合において、分子量と立体構造の制御を可能とする立体特異性リビングラジカル重合の開発を行うと共に、精密制御構造をもつ高分子の合成を行い、これに基づく機能性高分子の開発をめざしている。さらに、モノマーと重合反応を新たに設計による、定序配列高分子の新しい重合反応系の開発や、植物由来バイオマスをモノマーに用いた精密重合による、再生可能資源に基づく次世代のための機能性高分子の開発を進めている。

【 竹岡敬和 准教授 】

高分子、液晶、ゲル等のソフトマテリアルでは、ダイナミックで強い分子協同性(集団で振る舞おうとする性質)や増幅作用が発現します。当グループでは、分子組織化に基づいた大きな協同効果を組み入れた光応答や発色機能を有する新規材料システムの創成とその応用を目指した研究を行っています。

【井改 知幸 教授 ・吉田 真也 助教】

らせん構造が生体高分子の示す生命の機能である「分子認識能」や「触媒作用」、「情報機能(修復、複製機能等)」を発現し得る重要な因子の一つとしてとらえ、新たな概念・分子設計にもとづいて新規ならせん分子や高分子、二重らせん超分子を創製し、それらを基本骨格に用いて、らせん構造に由来する様々な機能の探求等、らせんを介して生命機能の発現およびその原理等の探求を推し進める。さらに、単一らせん高分子から二重らせん超分子・高分子、超分子集合体に至るまでの各階層を構築しうる一般性の高い方法を確立し、それらの構造を明確にする、あるいは構造の可視化を可能にする手法の開発と機能発現に取り組む。

【山本 芳彦 教授 ・ 安井 猛 准教授】

医薬としての機能が期待される候補有機化合物の分子設計は、創薬科学において極めて重要な位置を占めている。候補化合物から最終的な医薬品へと至る過程においても、所望の薬効を増強しつつ、有害な副作用を抑制するための合理的な誘導体分子設計と効率的合成の双方が不可欠である。本分野では、有機合成化学を基盤として、創薬につながる新規生理活性分子の設計、ならびにその合理的合成プロセスの創出を両輪とする創造的研究・教育を行う。