原子・分子レベルでの物質制御に基づき、持続可能な社会を支える新物質を生み出し応用展開する学問領域を担います。固体化学や物理化学に関わる深い知識を涵養する専門教育と、化学の視点から物質の成り立ちを解明し革新材料の創製につなげる研究を行います。新たな研究フロンティアを拓く研究者を育成します。

【酒田 陽子 教授 ・ 齋藤 卓穂 助教】

Coming soon

【薩摩 篤 教授 ・ 沢邊恭一 講師 】

ナノレベルの金属粒子やクラスター、複合金属酸化物などの機能を生かした無機 固体を駆使して、自動車排気ガスの浄化、白金フリーの燃料電池電極、バイオマ スの化学製品への変換反応、環境に優しい化学プロセスの開発を行っている、ま た分光法や第一原理計算による作用機構の解明に取り組んでいる。

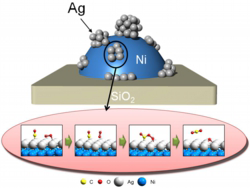

【鳥本 司 教授 ・秋吉一孝 助教】

ナノメートルサイズの材料は、単結晶やより大きな粒子とは異なった物理化学特性をもち、さらにそれは材料のサイズに依存して大きく変化する。この研究室では、半導体および金属からなるナノ構造体を構築し、光子、電子、および分子の流れを自在に制御できる新規機能性材料の創製を目指している。さらに、電極基板上に集積化することによる光エネルギー変換デバイスの開発を行っている。

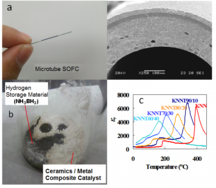

【菊田浩一 教授】

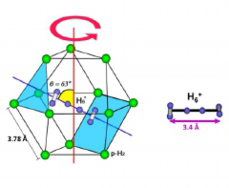

実用化が進みつつある燃料電池の研究や環境に調和したエネルギー変換材料の開発を行っている。高効率の燃料電池である固体酸化物形燃料電池(SOFC)についての材料,構造,プロセスからの検討、また燃料である水素の新しい貯蔵材料の開発を進めている。さらに、電気エネルギーと機械エネルギーの変換材料である圧電体については、特に無鉛化を目指した研究を行っている。

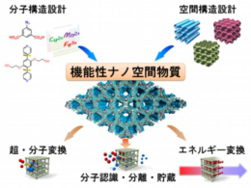

【松田亮太郎 教授 ・ 井口弘章 准教授・ 日下心平 講師・Qu Liyuan 特任助教・Pirillo Jenny 特任助教】

構造機能化学グループは2015年11月にスタートした新しい研究室である。無機・錯体化学を基盤に新しい機能性ナノ空間材料の開発・研究を行っており、多様なエレメントと分子の無限の組み合わせを創造し、誰も知らないナノ空間の世界を化学的に開拓する。

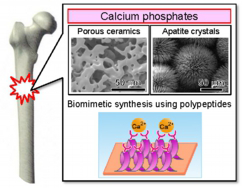

【大槻 主税 教授・鈴木 一正 講師・松川 祐子 助教】

材料が生体に対して発現する機能を基礎的に解明し、その機構に基づいて新しい生体適合性材料を設計する研究を進めている。病気やけがで損傷した生体の機能を修復するバイオマテリアルや次世代の医療材料の創製を目指して、有機-無機ハイブリッドやセラミックスを用いた新素材の開発研究を行っている。

【中西和樹 教授・長谷川丈二 特任准教授】

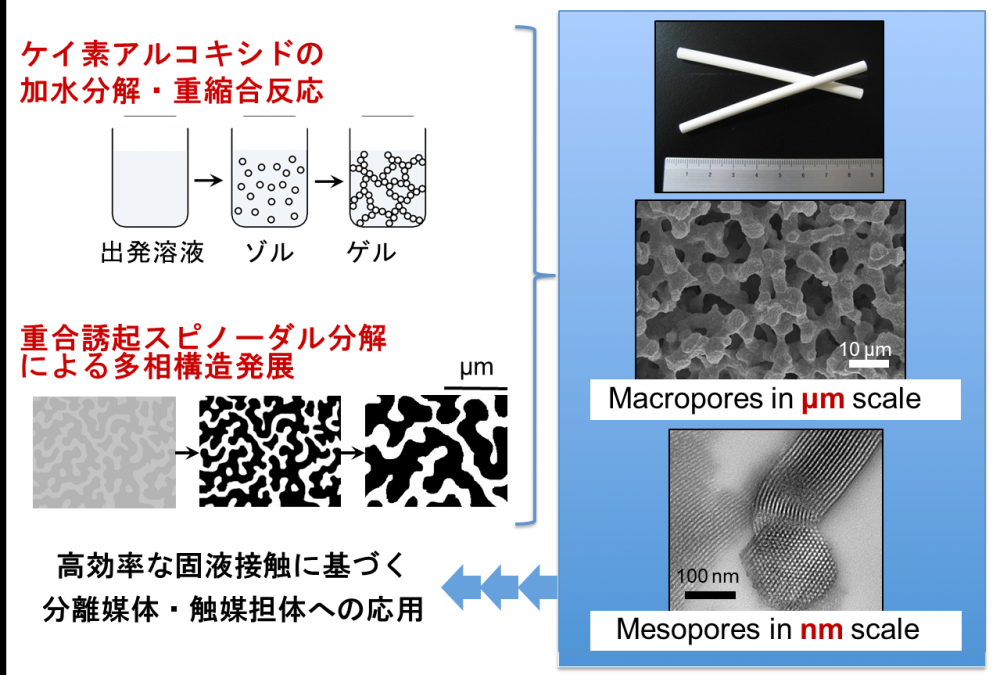

重合によって誘起される相分離現象を利用して、マイクロメートルからナノメートルにわたる階層的多孔構造をもつ材料をセラミックス、有機無機ハイブリッド、有機高分子などの様々な化学組成において作製し、分離媒体・触媒担体等への応用を行います。分析化学、有機合成、生物化学、ナノ工学等との異分野融合を進め、所望の機能を最大限に発揮し得る材料構造を明らかにすることを目指します。

(左図:階層的多孔構造をもつモノリス状シリカの作製と応用)

【長田 実 教授 ・小林 亮 准教授・山本 瑛祐 助教】

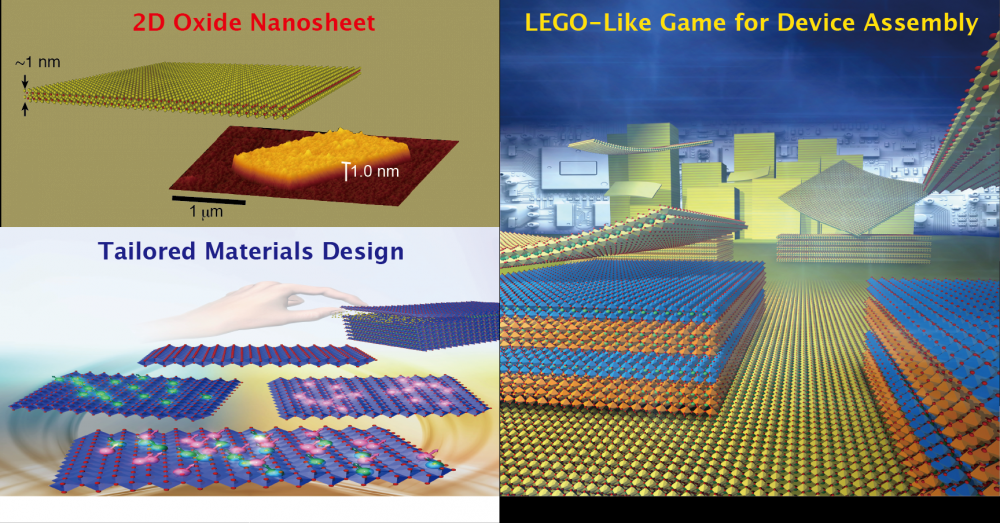

ナノレベルでサイズ、形態、次元を制御したナノ物質は、従来のバルク材料にはない特異な物性を示し、新しい機能材料としての応用が期待されています。我々の研究室では、数原子の厚さの2次元物質(無機ナノシート)を対象に、精密合成、高次構造体の構築、機能開拓などを行い、電子デバイス、環境・エネルギー材料の開発を進めています。

【熊谷 純 准教授】

放射線や紫外線の飛び交う暗黒星雲の宇宙塵表面における極低温化学反応のモデルとして、照射固体水素中に生成する活性種の選択的ラジカル反応を調べています。また、放射線の影響を受けた細胞について、その中に生成した長寿命ラジカルを観測し突然変異やがん化との関連を調べております。