これまでの研究成果(1)

in English

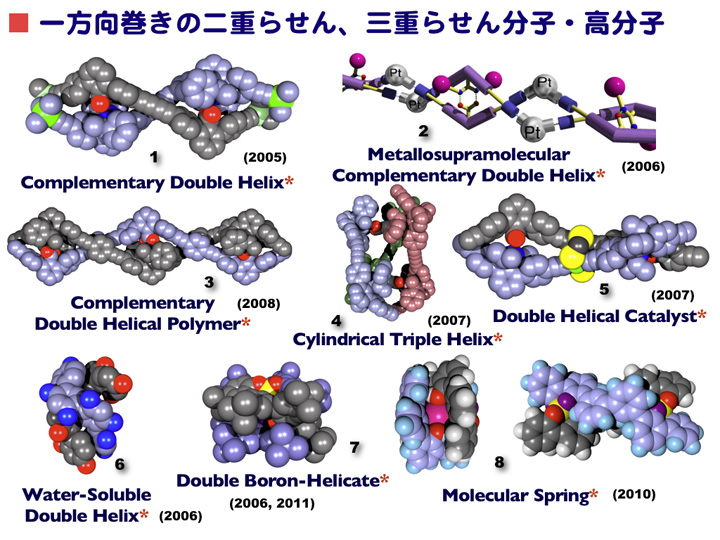

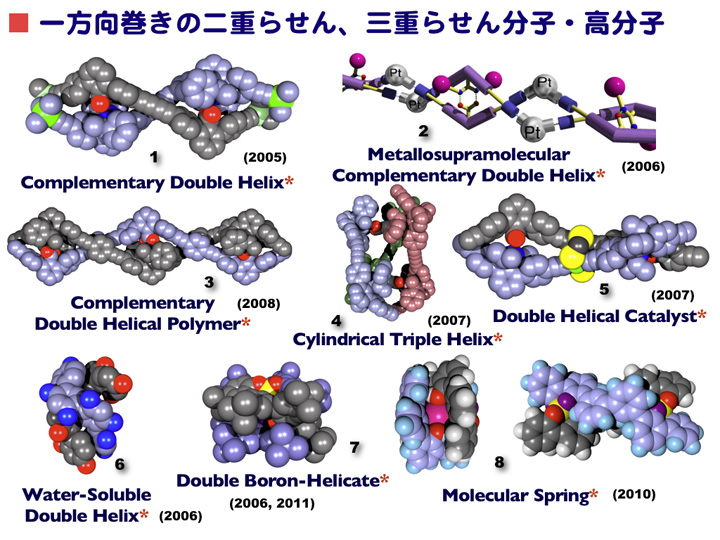

一方向巻きの二重らせん、三重らせん分子・超分子・高分子をつくる

らせん構造の中でも二重らせん、特に、らせんの向きをも制御した二重らせん分子や超分子、高分子の合成例は、世界的に見ても極めて少なく、その実現は本研究室の主要な目的の一つである。DNAが相補的な鎖からなる右巻き二重らせん構造を形成し、生命維持に不可欠の高度の機能を発現していることに鑑み、相補性を有する二重鎖からなるらせん分子創製の実現が強く望まれる。

我々は最近、光学活性なアミジン塩基とアキラルなカルボン酸が形成する相補的な塩橋形成を利用すると、DNAを彷彿させる一方向巻きの二重らせん分子(1)や高分子(2、3)、三重らせん超分子(4)が合成できることを見出している。AFMを用いて、二重らせん高分子の構造を直接観察することも可能であった。金属への配位が可能なビリジル基をモノマーの両末端に付与することにより、光学活性メタロ二重らせん高分子(2)の合成もできる。アキラルなアミジンとカルボン酸からなる相補鎖を出発原料に用いて、らせん誘起と記憶の手法を駆使することにより、二重らせん分子の不斉合成(5)も可能である。銅との錯体は、不斉シクロプロパン化反応の触媒として機能し、80-85% eeで対応する光学活性体を与えた。これは、人工二重らせん触媒の最初の例となった。

- 図1.光学活性多重らせん:構造は単結晶X線構造解析(1, 4ー8)、AFM(3)により決定。2の構造は計算によって推定

また、レゾルシノールユニットからなるオリゴフェノール誘導体は水中で自己会合し、二重らせん構造を形成する(6)。水酸基の位置を変えるとホウ酸エステル結合を有し、アルカリ金属をらせん空孔に内包したヘリケートが合成できる(7)。ある種のヘリケートは、ナトリウムイオンの出し入れにより、らせんがバネのように2倍以上に伸び縮みする(8)。分子スプリングの誕生である。光学的に純粋なヘリケートを単離し、詳細に検討した結果、この分子スプリングの運動がラセミ化をまったく伴わない伸縮運動であることがわかった。高分子化することにより、巨視的な運動へと変換できる可能性が見えてきた。

本研究成果の一部は、日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(S)「ラセン構造からなるナノ空間の精密制御を基盤とする革新的キラル材料の創製」の支援による。

本研究成果の一部は、日本学術振興会科学研究費補助金特別推進研究「記憶力を有するラセン高分子の創成と究極機能の開拓」の支援による。

代表的論文

-

- Y. Tanaka, H. Katagiri, Y. Furusho, and E. Yashima, Angew. Chem., Int. Ed., 44, 3867-3870 (2005). VIP paper and Science (Editor's choice), 308, 1843 (2005)

- H. Ito, Y. Furusho, and E. Yashima, J. Am. Chem. Soc., 130, 14008-14015 (2008). Highlighted by NPG Asia Materials.

- Y. Nakatani, Y. Furusho, and E. Yashima, Angew. Chem., Int. Ed., 49, 5463-5467 (2010). VIP paper and highlighted in Angew. Chem., Int. Ed., 49, 8792-8794 (2010).

- H. Ito, M. Ikeda, T. Hasegawa, Y. Furusho, and E. Yashima, J. Am. Chem. Soc., 133, 3419-3432 (2011).

-

- M. Ikeda, Y. Tanaka, T. Hasegawa, Y. Furusho, and E. Yashima, J. Am. Chem. Soc., 128, 6806-6807 (2006).

-

- T. Maeda, Y. Furusho, S.-i. Sakurai, J. Kumaki, K. Okoshi, and E. Yashima, J. Am. Chem. Soc., 130, 7938-7945 (2008). Highlighted by SYNFACTS, No. 9, 927 (2008).

-

- H. Katagiri, Y. Tanaka, Y. Furusho, and E. Yashima, Angew. Chem., Int. Ed., 46, 2435-2439 (2007).

-

- T. Hasegawa, H. Goto, Y. Furusho, H. Katagiri, and E. Yashima, Angew. Chem., Int. Ed., 46, 5885-5888 (2007).

-

- H. Goto, H. Katagiri, Y. Furusho, and E. Yashima, J. Am. Chem. Soc., 128, 7176-7178 (2006).

- H. Goto, Y. Furusho, and E. Yashima, J. Am. Chem. Soc., 129, 109-112 (2007).

- H. Goto, Y. Furusho, and E. Yashima, J. Am. Chem. Soc., 129, 9168-9174 (2007).

- H. Goto, Y. Furusho, K. Miwa, and E. Yashima, J. Am. Chem. Soc., 131, 4710-4719 (2009).

-

- H. Katagiri, T. Miyagawa, Y. Furusho, and E. Yashima, Angew. Chem., Int. Ed., 45, 1741-1744 (2006).

-

- K. Miwa, Y. Furusho, and E. Yashima, Nature Chem., 2, 444-449 (2010). Front Cover and highlighted by News and Views in Nature Chem. 2, 429-430 (2010) and Chemistry World in Royal Society of Chemistry (2010).

その他の研究成果